Investigamos

Slava Ukraini

En la segunda década del siglo pasado, aquel número XX que nos habla de guerras mundiales y frías, fueron estrenadas algunas películas ucranianas. Entre ellas, en 1913, un documental sobre los judíos, etnia que ha sido parte de la historia europea durante muchos siglos y que todavía sigue siéndolo. El director, Noah Sokolovsky, había visitado el territorio de Palestina y fue en Suiza, más exactamente en Basilea, cerca de Alemania, donde La vida de los judíos en Palestina (Евреев в Палестине) tuvo su primer contacto con el público (se trataba de un congreso sionista, el undécimo). No era precisamente un filme ucraniano, ya que en aquel período esta nación europea formaba parte del imperio ruso, pero, más allá de las fronteras políticas, se afirma justamente hoy en día que la película es una de las primeras muestras del cine de esta nación. Se la consideró perdida durante muchos años, hasta que, en 1997, encontraron una copia en Francia. Descubierta, entonces, o redescubierta, un evento que pone en marcha la consideración bastante abstracta de que a veces lo que consideramos ser parte de lo que fue y que nunca volverá a ser (la existencia de un objeto perdido) podría convertirse en un pensamiento irreal: no solo algo existió, queremos decir, sino que todavía existe.

El cine ucraniano, obviamente, es un cine que tiene su larga historia, ya que, como muchas de las producciones en este marco, hay que asomarse a la ventana del tiempo y mirar hacia un pasado que se acerca al momento de la invención del medio. Si el cine, en tanto forma artística, tiene poco menos de 150 años (los pioneros del documental fueron los hermanos Lumière, si bien no se habían dado cuenta del valor de su invención, mientras que si de ficción hablamos no podemos olvidarnos de Méliès y de su luna), esto significa que las historias del cine nacional siguen muy de cerca el desarrollo artístico y técnico de las imágenes en movimiento.

Más difícil, obviamente, es hablar de cine nacional cuando la nación en sí solo existe desde un punto de vista étnico y no político. Fundamental, no lo negamos, es la posibilidad de tener el mismo idioma, los mismos hábitos, las mismas costumbres, o por lo menos aquel elemento de historia común que forma parte del concepto de identidad nacional, sin embargo el reconocimiento político y el derecho a la autodeterminación cobran importancia a la hora de decir si, efectivamente, somos o no un pueblo en lo que se refiere a la capacidad de hablar de nosotros en función de nuestro ser político: existimos, sí, pero, ¿cómo? Hay que descifrar, entonces, los discursos que se ponen en marcha, y considerar aquellos elementos que son propios de una cultura y no de otra, así como analizar, si esta acción nos está permitida, los influjos diferentes que concurren a crear un texto (visual, en nuestro caso). Pensamiento, este, que nos indica algo del que, quién sabe, no hablamos demasiado si nuestra vida transcurre en países con una larga historia de independencia: el cine ucraniano vive entre un antes y un después.

El antes sería el mundo de la preindependencia, aquel periodo histórico que se compone de los años pasados como parte de la Unión Soviética, con sus muy conocidos problemas de libertad de palabra, de estampa, de pensamiento. Un periodo que se mueve desde la caída del imperio ruso entre los años diez y veinte, y la caída del bloque oriental en 1991, con la vuelta a los mecanismos de autodeterminación y, en los mejores casos, de libertad de expresión (y de movimiento, de personas e ideas, por supuesto). Nacen, en este periodo soviético, muchas obras que formarán (y forman) parte del legado ucraniano, obras que tienen que moverse entre la necesidad por parte del autor de mostrar un yo autorial, y las obligaciones del diktat leninista, estalinista y mucho más, según el jefe supremo que conducía el bloque (y la KGB) hacia su manifestaciones de censuras, matanzas y delaciones.

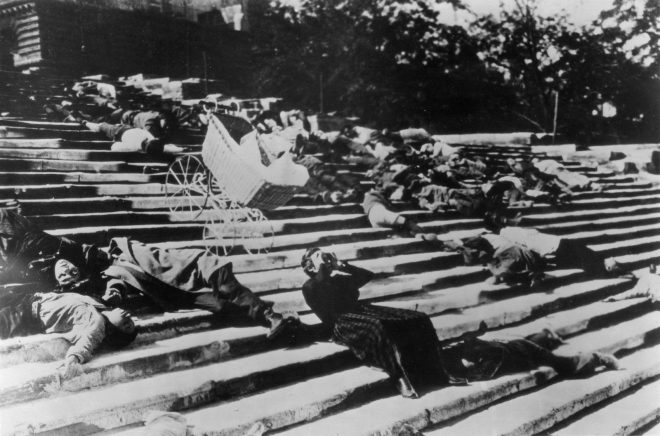

Nacen, en este periodo, muchas obras de gran calidad, repetimos, demostración de que no siempre el elemento creativo tiene que morir ante el espectro de la autoridad del autócrata. La presencia de Ucrania, probablemente, sea más fuerte en lo que se denomina una de las cumbres del cine soviético, cuando la propaganda y la ideología eran fuertes, sí, pero la dictadura todavía no había empezado con sus purgas. Es en El acorazado Potemkin (1925) donde podemos ver las acciones desarrollarse en el Mar Negro y en la ciudad de Odesa, lugares de una revuelta en la que se enfrentan dos mundos opuestos, el de la libertad y del pueblo, y el de la autoridad y de los padrones. Odesa vuelve a ser el centro de la grabación, unos pocos años después, en 1929, cuando Vertov, judío de origen polaco, estrena su vanguardista El hombre de la cámara (Человек с киноаппаратом), añadiendo además escenas en Kiev, con el objetivo de mostrar la vida de las personas en el nuevo y glorioso (palabras que usamos para subrayar el carácter de propaganda, obviamente) estado socialista.

Completamente ucraniano es el director nacido en Viunyshche, Oleksander Petrovych Dovzhenko, quien en 1930 le propone al público soviético su obra maestra, aquella Tierra (Земля) que, como para los otros dos grandes productos, tuvo mucha fortuna. El público aplaudió el resultado, mientras que hubo problemas con los críticos del régimen (el “del” indica pertenencia); sin embargo, la belleza de las imágenes y la presencia de un ojo autoral siguen siendo, aún hoy en día, elementos de los cuales difícilmente podemos olvidarnos. Quizás aquí el aspecto estético sea más importante que el narrativo.

En 1931, Vertov vuelve al mundo de Ucrania, esta vez ayudado por la presencia del sonido. Entusiasmo: la sinfonía del Donbás (Ентузіязм: Симфонія Донбасу) es, efectivamente, el primer filme sonoro del director soviético, el primero también de la productora Ukrainfilm. Seguimos, como siempre, en el marco de la ideología, de mostrar la fuerza, la potencia, la inmensidad del socialismo soviético, como si el mundo hubiera finalmente alcanzado su estadio final, la concreción de la utopía de carácter metafóricamente hegeliano (el fin de la historia, dicho en otras palabras). De hecho, la película es una celebración del Primer Plan Quinquenal de Stalin. Resulta interesante por su uso vanguardista del sonido, basado en los ruidos de las fábricas y de las máquinas que las pueblan. El ser humano con su voz existe, sí, pero es un elemento entre muchos otros.

Ucraniano es, en parte, Andrei Tarkovsky, ya que su padre había nacido en Kropyvnytskyi (el abuelo, de todas formas, era polaco), sin embargo su producción forma parte más del cine soviético tout court (con sus censuras, con sus obligaciones ideológicas y con sus luchas por el yo autorial) o simplemente ruso (pero, ¿no sería mejor decir que Tarkovsky supera las fronteras y se sitúa en la globalidad de la nación humana?). De todas formas, el autor tuvo una gran influencia en otro director, el armenio Sergei Parajanov, nacido en 1924 en Tbilisi. Fundamental en el marco de la historia del cine ucraniano y mundial es su obra poética Los corceles de fuego (Тіні забутих предків), estrenada en 1964; hablado en el idioma ucraniano, sitúa el cuento en un pueblo de los montes Cárpatos. El éxito fue de carácter mundial.

Hacia el final del bloque soviético, un final que se arrastró durante muchos años sin que nadie en Occidente se diera cuenta (el desastre de la corrupción y de la incompetencia de los burócratas soviéticos pasó inadvertido, con una Unión que intentaba mostrarse potente cuando, en realidad, era un simple cadáver que se comía sus propias entrañas), tuvo lugar una serie de cambios con los cuales se intentaba ir más allá de los límites de la censura. Los productos de este periodo muestran, entonces, la necesidad de cambiar el lenguaje cinematográfico, un cambio a veces acertado y otras no tanto. El momento de las vanguardias había terminado desde hacía ya mucho tiempo, y la máquina de los sueños de Hollywood había logrado abrir las puertas a un público más exigente en lo que se refiere a las técnicas de narración y de rodaje.

Entre 1990 y 1991, con un Gorbachov que descubre cómo aquel Moloch soviético estaba a punto de derrumbarse, Ucrania logra independizarse. Las limitaciones de las represiones ideológicas caen, se pierden en los recuerdos de un tiempo pasado que la población ya no quiere ver en su futuro (justamente, diríamos), y las posibilidades de un mundo más amplio se abren ante los ojos de los directores, guionistas y actores que intentan crear una nueva filmografía nacional. Es aquí, entonces, que se hace necesaria una pregunta, o sea ¿qué tipo de filmes puede nacer de una larga tradición soviética? ¿De qué hablar, al fin y al cabo, y con qué lenguaje?

Una respuesta puede ser la de volver la mirada hacia el pasado, para re-leerlo, para re-analizarlo. La herida (más bien tragedia) nacional que fue la hambruna de los años 30, el holomodor, es llevada a la gran pantalla por autores como Yanchuk (en su Голод-33) o Sanin (en su Поводир), pero también por el canadiense de origen ucraniano Mendeluk (Bitter Harvest) o por la polaca Holland (Mr. Jones). El desastre de Chernobil es el tema de Aurora (2006), mientras que la época de la KGB vuelve a asomarse a la ventana del presente con el premiado Un conductor para Vera (Водитель для Веры), una coproducción ruso-ucraniana de 2004. Poco más de diez años después, la historia sigue siendo un tema narrativo con La batalla por Sebastopol (Битва за Севастополь), otro producto de los dos países exsoviéticos.

Se podría hacer una larga lista de otros autores y de otras películas que forman parte del legado histórico del cine ucraniano: E.A. (1958), de Viktor Ivchenko, por ejemplo, Annychka (1968), de Borys Ivchenko, Білий Птах З Чорною Ознакою (1971, en inglés The White Bird Marked with Black), de Ilyenko, y muchos más. Escribir sobre la historia cinematográfica de una nación, de un mundo que tiene sus propia ideas, sus costumbres, sus diferencias internas y, al mismo tiempo, su reconocimiento de formar parte de un pueblo único, bien definido en su apego por el concepto de autodeterminación (que significa hacer lo que democráticamente queremos hacer, en el respecto de la identidad de cada ciudadano y de la población en su conjunto), resulta ser un trabajo muy largo, obviamente difícil de llevar a cabo en unos pocos párrafos. El futuro del cine ucraniano, ahora, resulta muy imposible de prever: lo que la guerra de Putin, con sus matanzas y agresiones, provocará en la psique de este pueblo europeo no es algo que podemos analizar sin tener en cuenta muchos factores que, efectivamente, muestran una complejidad interna, lo cual nos llevará a resumir la cuestión en la necesidad de olvidar y la voluntad de recordar lo que forma parte de un cuento sangriento, sí, pero también de resistencia. Solo podemos esperar que el cine ucraniano, que en los últimos años ha demostrado un acercamiento al cine mundial y europeo (piénsese en La tribu, Feathered Dreams y My Thoughts Are Silent) pueda seguir formando parte del conjunto de obras que traspasan sus limitaciones para establecer un diálogo con todo ser humano. ¡Slava Ukraini!