Investigamos

España: El modelo vasco. Cinematografías más pequeñas

Se puede hablar de un momento dulce del cine vasco. Seguramente también de un modelo de éxito. Aunque para mantener esta afirmación conviene expurgar primero las informaciones que portan un pesado sesgo ideológico. En general, son del tipo “el cine vasco es un cine dopado a base de subvenciones”. Se alinea con cierto discurso que sostiene que casi todo el cine español y las artes escénicas están subvencionados; más aún, que la cultura en general está subvencionada (1). Curiosamente, dejan en un extraño limbo a la pintura y la escultura, teniendo en cuenta que alrededor de ellas pululan coleccionistas, empresas, inversores, a veces blanqueadores, aunque también instituciones públicas. De la arquitectura, simplemente se olvidan de que es un arte.

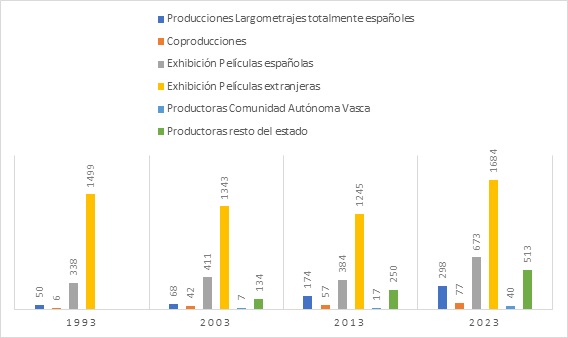

Es un hecho que en las últimas décadas han aumentado las producciones cinematográficas españolas, lo que ha tenido un claro impacto en la oferta final a los consumidores de cine.

Hay que empezar por los hechos: el cine vasco y el cine español están subvencionados. Y ambos están cosechando notables éxitos. Otra cosa es pretender establecer una correlación entre los niveles respectivos: a mayores ayudas oficiales, mayores logros artísticos. No hay que olvidar que el cine es siempre una industria, donde el retorno de inversión de cada proyecto depende de miles de decisiones individuales de compra de una entrada de cine o de descarga en una plataforma. La subvención no juega ningún papel en el éxito, lo que hace es promover unas políticas. Desde el lado de la industria cinematográfica, eso puede ser acogido simplemente como una fuente de financiación adicional, aunque de enorme valor para los que arrancan.

Por ejemplo, la Agencia Tributaria otorga ayudas a la producción de películas, que se pueden subvencionar hasta un 50%, simplemente por ser producciones españolas, Y ese porcentaje puede aumentar si se alinea con las políticas de discriminación positiva que este gobierno trata de impulsar:

- El 85% para los cortometrajes.

- El 80% para las producciones dirigidas por una persona que no haya dirigido o codirigido más de dos largometrajes.

- El 80% en el caso de las producciones rodadas íntegramente en alguna de las lenguas cooficiales distintas al castellano que se proyecten en España en dicho idioma cooficial o subtitulado.

- El 80% en el caso de producciones dirigidas exclusivamente por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el órgano competente.

- El 75% en el caso de producciones realizadas exclusivamente por directoras.

- El 75% en el caso de producciones con un especial valor cultural y artístico.

- El 75% en el caso de los documentales.

- El 75% en el caso de las obras de animación.

- El 60% en el caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en las que participen productores de más de un Estado miembro.

- El 60% en el caso de coproducciones internacionales con países iberoamericanos.

(Ver enlace Agencia Tributaria)

En resumen: cortos, directores noveles, directores con alguna discapacidad, directoras, películas en otras lenguas cooficiales, directoras, documentales, animación, coproducciones europeas o iberoamericanas.

Fijémonos por ejemplo en el punto e., sobre las directoras.

Durante el año 2023 podemos destacar que 90 de los 375 largometrajes han sido dirigidos por mujeres, lo que supone un 24% del total. (ver enlace M.Cultura)

Sin embargo, lo significativo es que 2022 y 2023 han sido los únicos años en los que la estadística oficial ha recogido este dato. Es decir, por medio de las políticas de apoyo se buscaban determinados efectos y podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los han conseguido.

Pues bien, las ayudas a la producción en España fueron de 62 millones de euros, para 107 beneficiarios. Y sin duda es significativo que 12,6 millones fueran adjudicados a 22 proyectos del País Vasco, esto es, un 20% del total. ((ver enlace M.Cultura))

Y desde luego no son la única fuente:

«Tiene que ser un apoyo 360, desde todos los lados. Aquí tienen sus propias ayudas el Gobierno Vasco, las televisiones, las diputaciones y hasta algunos ayuntamientos. Tanto a la parte empresarial como a la parte más artística. Si cubres todo el espectro, todo el mundo lo nota», apunta Mar Izquierdo, coordinadora de Zineuskadi. (ver enlace Kinotico)

Pero, ¿hasta dónde explica eso que el cine vasco haya aspirado este mismo año a 25 estatuillas en los premios Goya? ¿Podemos justificar el fenómeno mediante la correlación subvención/éxito cuando hay un total de 28 premios?

No. Sin duda hay otros factores en juego y han ocurrido más cosas que dan cuenta de las zancadas que ha dado el cine vasco los últimos años.

Una explicación reduccionista habitual ha basculado desde la omnipresencia de ETA durante décadas hasta el hueco de su ausencia. Sirve para explicar el cine y sirve para hacer cine. Todavía este mismo año, algunos de los más importantes premios Goya han recaído sobre una película sobre los “años de plomo”: La infiltrada.

| Films en torno al conflicto vasco | entre 1976-2009 | Desde 2010 | |

| (*) Ver lista en enlace | Películas | Películas | Reportajes |

| Vascas | 14 | 12 | 11 |

| Españolas | 14 | 2 | 4 |

Intencionadamente he establecido el año 2010 como corte, teniendo en cuenta que fue el año del abandono de las armas por parte de ETA, si bien la declaración definitiva fue realizada en 2011. El cine ha abordado el fenómeno desde todos los ángulos; más perspectivas cuanto más cercanas en el tiempo las películas. Y seguramente seguirá siendo un tema o un trasfondo recurrente en adelante. Pero desde luego no es en absoluto lo que caracteriza el cine vasco. Porque no hay tema que este no aborde. A modo de ejemplo, contamos cinco películas vascas que aúnan lo queer y lo rural (enlace Basqueculture).

Lo problemático es determinar si hay un cine vasco en contraposición a un cine español, cuando sabemos que hay distintos criterios para reconocer una especificidad evidente. Unos apelan a la adscripción geográfica o administrativa de las producciones, otros al idioma, otros a una estética compartida como rasgo cultural.

La categoría del idioma es tal vez la más obvia. Sin embargo, aún ahí hay que tener en cuenta dos realidades. Una es que se pueden obtener estadísticas precisas de películas filmadas íntegramente en euskera o de las películas bilingües o multilingües. Por ejemplo, un informe de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco afirma que

… así como el euskera tiene una presencia muy destacada en la producción teatral (53,7%), discográfica (73,5%) y editorial (51,6%), en la producción audiovisual es del 19,9 % (29,8% contando EITB). [ ] Sin embargo, el peso del cine en euskera en los pases de las salas de cine continúa siendo muy reducido (un 3 % del total). (Ver enlace C.Cultura G.Vasco)

Pero volvemos a encontrar problemas cuando se trata de atribuir producciones. ¿Cómo aislamos el cine vasco de los directores de la primera generación que emigraban a Madrid para crear sus películas? Solo podemos hacerlo apelando a su origen. Podríamos decir que era cine español hecho por cineastas vascos: Entre los directores, reconoceremos sin duda los nombres de Pedro Olea, Imanol Uribe, Victor Erice, Montxo Armendariz, Julio Medem, Daniel Calparsoro, Helena Taberna o Alex de Laiglesia; como paradigma de productor, a Elías Querejeta; como prestigioso Director de Fotografía, a Javier Agirresarobe; como músico, el laureado Alberto Iglesias. Hay muchas películas exitosas de estos autores, aunque quizá la que despertó mayor entusiasmo fuera Secretos del corazón (1997), producida por Imanol Uribe y dirigida por Montxo Armendáriz, hasta el momento el único director vasco cuya película ha sido nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa (enlace a Etxepare.eus Basque Zinema)

A su vez, ¿cómo distinguimos las producciones españolas que se han localizado en el País Vasco por razones técnicas, artísticas o empresariales? Resulta harto complicado establecer distinciones netas cuando se comparten recursos, intereses, temáticas, mercados, reconocimientos y premios.

En cuanto a la estética, ¿tenemos que transitar por otros derroteros o podemos seguir un rato más por los mismos?

Voy a tomar como ejemplo dos casos.

El primero, el de mi paisano Asier Altuna, que ha dirigido desde 2005 hasta el momento seis largometrajes. En este momento está rodando el séptimo. Todos han sido filmados en euskera y, sea en forma de sátira, de drama o de reportaje, pivotan sobre la identidad vasca.

Es un caso que se puede extrapolar a la generación de directores que emergieron a partir del proyecto Kimuak, es decir, el impulso político y económico a la cinematografía, especialmente en euskera, por parte del Gobierno Vasco, con la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián. Fue un momento clave. Los jóvenes directores ya no emigraban indefectiblemente a Madrid, sino que tenían la posibilidad de rodar cortos, que luego serían exhibidos en festivales, incluso internacionales. Entre otros, ahí comenzaron su andadura Koldo Almandoz, Asier Altuna, Borja Cobeaga, Telmo Esnal, Aitor Arregi, Jon Garaño, J.M. Goenaga, Pablo Malo, David Pérez Sañudo o Estíbaliz Urresola.

El segundo ejemplo es el de la productora Moriarti (Goenaga, Garaño, Arregi). Su caso es paradigmático, porque podría explicar mucho de la situación actual. No es en absoluto indiferente que mencionemos a los directores en torno a una productora. Porque, coincidiendo en el tiempo, fue el siguiente paso decisivo.

Una de las particularidades del cine es que cada proyecto requiere una gran inversión inicial, cuyo retorno depende del éxito. De ahí la importancia de las ayudas públicas iniciales. La clave es que nazcan productoras que sean capaces de mantener un portafolio de proyectos en el tiempo que sea en conjunto rentable.

El mecanismo no es exactamente igual que el de una empresa que fabrique o que ofrezca servicios, porque no se puede alargar indefinidamente en el tiempo de forma rentable la explotación de una película. Se trata de recuperar lo más pronto posible la inversión y utilizar los beneficios adicionales como fuente de inversión de próximos proyectos. Al mismo tiempo, los más rentables deberán compensar los resultados negativos de los deficitarios. Por lo que solamente una productora puede sostener en el tiempo tal dinámica.

En el gráfico del inicio podemos comprobar que tanto en el País Vasco como en España se han disparado el número de productoras.

Moriarti es un caso de estudio porque ha conseguido un desarrollo espectacular, y probablemente es el que mejor explica el momento actual del cine vasco.

Me gustaría poner foco sobre varios puntos. El primero es la concepción del cine como obra colectiva. Muchas de las producciones están codirigidas. Solamente en el caso de Kalebegiak se trata de trabajos individuales (cortos) agrupados luego en un solo largometraje; el resto son direcciones colegiadas muchas veces.

Se aprecia que la productora ha madurado lo suficiente como para acometer la producción de largometrajes e incluso una serie de televisión, gracias al círculo virtuoso que comentábamos anteriormente.

El primer éxito significativo vino con Loreak. Que estuviera hablada íntegramente en euskera no impidió que conmoviera a multitud de espectadores y críticos españoles, tal vez simplemente por el hecho de narrar una historia universal e intimista.

El segundo gran éxito fue Handia. Tanto por el tema, como por su tratamiento, podríamos adscribir la película al cine en torno a la identidad vasca. Solo que esta vez fue capaz de traspasar fronteras, gracias a un personaje un poco monstruoso y un poco patético, que podía estar al mismo tiempo representando, autoparodiando y apiadándose de un vasco anormalmente gigantesco que recorría Europa para compararse con monstruos similares.

Sin embargo, me gustaría destacar lo que creo que es el verdadero punto de inflexión. No es otro que la gran película La trinchera infinita, que cosechó premios de calado, incluida la nominación para representar la cinematografía española en los Oscars. ¿Cómo explicar que una cinematografía pequeña pueda llegar a esas cotas? ¿Qué tenía de particular esta película? Pues bien, creo que ahí radica la clave. Los directores de Moriarti han filmado una parte muy concreta de la guerra civil española y la posguerra, con un personaje y una historia reales en un pueblo concreto de Andalucía. Por eso los actores son andaluces y hablan como tales. Algo cambió con este film para que fuera acogida en España como una gran obra de arte, que tocara además muchas fibras, pero que al mismo tiempo tuviera una enorme aceptación entre los vascos. Eso significa que el texto cinematográfico que elaboró este equipo es polisémico, profundo y rico.

Diría que han intentado repetir la fórmula con Marco, que también ha podido cosechar un éxito considerable. Será interesante seguir la evolución durante los próximos años.

Lo que sí me atrevería a afirmar de nuevo es que, para los que buscan fórmulas sencillas de denigrar las obras de cultura apelando al sostén por parte de los poderes públicos, en breve van a tener ocasión de comprobar qué es lo que quieren sostener los poderes que, acaparando lo público, quieren cercenar desde ahí todo apoyo a la cultura.

En cuanto a la peculiaridad del cine vasco, en lugar de identidad, me parece más interesante hablar de una emergente y genuina filia hacia el cine, que puede resultar particular y sorprendente. No tanto por la historia de este pequeño cine o el lugar que ocupa. Soy de la opinión que aquí se ha elegido el cine como vehículo para muchas cosas, diversas, incluso contradictorias.

El lugar que en algún momento pudo ocupar quizá la escultura vasca, enraizada en este pequeño territorio, pero de pronto universal, ahora empieza a ocuparlo el cine, donde nacen y florecen nuevos artistas.

En cuanto a los espectadores vascos, diría que el cine también ha encontrado perfecto acomodo. Entre nosotros, la identidad se expresa culturalmente de un modo solemne, ritualizado y poético en el bertsolari (improvisador de versos cantados, repentista), pero particularmente en los campeonatos periódicos que enfrentan a los y las mejores. Porque, siguiendo entre lo lúdico y lo simbólico, ese puede ser otro rasgo, al que se recurre un tanto mecánicamente, cual afirmación de la identidad a través de la competición. De ahí la importancia que cobra el deporte. De esta forma se explican los rosarios de aficionados que animaban a Indurain en las rampas pirenaicas del Tour de Francia, o la fotografía de la bandera en cada uno de los ochomiles del Himalaya, clavada con orgullo por Juanito Oyarzabal y por Edurne Pasaban. La filia del cine parece colmar las ansias de expresión y de universalidad, a la vez que ofrece una vía agonística, con sus rankings, pódiums y premios, que permite aspirar a ocupar simbólicamente un puesto en el mundo, un lugar al sol.

- Ejemplo de titular del conservador El Confidencial: Se busca productora de cine para comprar deducciones fiscales, paga Hacienda