Investigamos

El sacrificio Andrei Tarkovski – Parte II: El rítmico fluir del tiempo

Hay quienes idolatran a Tarkovski como el más grande director de todos los tiempos, y hay quienes no soportan la lentitud de su lenguaje cinematográfico, y minimizan la real veracidad de los símbolos y signos que muchos otros encuentran en su obra.

Pero si analizamos su cine, y puntualmente El sacrificio, que fuera su última película, ¿a qué conclusión llegaríamos? ¿Es Tarkovski autor o tiempista? Ante una disquisición lanzada así, a quemarropa, uno podría concluir con relativa velocidad de reacción, que el singular director soviético encuadra en el perfil del “cine de autor”, definido como aquel que prioriza la figura del realizador como dueño último de la obra cinematográfica, que lleva su impronta visual, su estética, sus recursos fílmicos personalísimos, a través de todo el rodaje y durante toda la narración.

Se podría afirmar, sin demasiada hesitación, que la obra de Tarkovski reúne todos esos elementos y los profundiza más aún en El Sacrificio. Coincide con varios de los postulados de Bresson sobre el cine: el carácter de “modelos” que se imprime a los actores, alejándolos del típico actor de teatro; y la idea de que la cámara no filma sino que “escribe”, concepción similar a la teoría de la cámara stylo de Alexandre Astruc. En este sentido, vemos en El Sacrificio cómo Tarkovski desarrolla sin tapujos su personal estilo, haciendo del manejo del tiempo cinematográfico una verdadera manipulación arbitraria, y a su vez, desprejuiciada. Sostiene que «… el cine es capaz de fijar el tiempo por sus características externas, accesibles de modo emocional. Así, en el cine, el tiempo se convierte en el fundamento de todos los fundamentos… Lo mismo que el tono en la música, el color en la pintura o los caracteres en el drama…”.

Para él, la imagen fílmica está completamente dominada por el ritmo, que produce el flujo del tiempo dentro de una toma. A ese flujo temporal le asigna una función respecto de la forma en que los personajes se moverán en la escena, y también cómo jugará el sonido, pero al mismo tiempo afirma que esos elementos bien podrían no existir en la toma sin que, por ello, la esencia de la obra cinematográfica se viera afectada. Es perfectamente posible para Tarkovski, que una película carezca de actores, música y montaje, pero jamás podrá existir si en sus planos el director no logra plasmar el flujo del tiempo. En una toma, el tiempo debe discurrir de manera independiente y con su propia dignidad, sentenciaba en sus textos denominados Esculpir en el tiempo, mientras construía una similitud entre la sensibilidad del ritmo cinematográfico y la sensibilidad de la palabra literaria. Esa era su base para ubicar la idea de tiempo, alejado de la velocidad, de la intranquilidad de la toma, de la necesidad de apurar la acción.

De esa construcción sacaba la conclusión de que según la manera en que el tiempo fuera manipulado, sería la mayor o menor afinidad que el realizador lograría con el espectador. O lo captaba, lo hacía su fan, lo seducía con su cadencia temporal, su ritmo personalísimo, o, por el contrario, lo espantaba y lo convertía en un enemigo de su cine. Ese particular fluir del tiempo cinematográfico también era una marca registrada del cine de autor, de cineastas como Tati, Clouzot o Bresson, aunque estos no lo manipulaban tan rigurosamente como Tarkovski, y tampoco renegaban del montaje.

Eso explicaría la distancia, enorme, que existe entre los que aman y odian a Tarkovski.

El montaje en su mínima expresión

Tarkovski rechazaba con énfasis a los partidarios del “cine de montaje”, que defendían la idea de que ese recurso era el elemento más importante para dar forma a una película, y entre los que se encontraban los formalistas rusos, Kuleschov, Vertov, Pudovkin y Eisenstein. Conceptualmente, no creía que cualquier arte debiera trabajar necesariamente con el montaje, como selección y nueva composición de partes y elementos, sino que la imagen fílmica nace de los planos rodados, es parte de ellos y existe en ellos, por lo cual su idea de rodaje privilegiaba el flujo del tiempo dentro del plano mismo, reconstruyéndolo y fijándolo con precisión. Consideraba talentoso a aquel director que sabía cómo seleccionar ese material y cómo fijarlo en una sola toma. Contrariamente a lo que sostenían los formalistas rusos, Tarkovski no creía que el ritmo de la película fuera creada por el corte de los planos en el montaje. El ritmo para él era otra cosa, y debía independizarse de los cortes que, arbitrariamente, podían efectuarse al celuloide, para lograr una tensión propia del tiempo que transcurre en los planos, como una analogía ritmo-tiempo dentro del propio plano.

El formalismo soviético se caracterizó justamente por la importancia que le otorgaba al recurso del montaje, al mismo tiempo que sus partidarios consideraban al espectador como un mero agente pasivo, desprovisto de cualquier injerencia sobre el relato ni sobre el discurso emitido en la cinta. Además, como parte de la revolución comunista, descubrieron que el montaje les permitía la manipulación del componente ideológico, y lo utilizaron con fines netamente propagandísticos. Por ello, la forma era esencial a sus objetivos, y trabajaron sobre la estética y la semántica del discurso, planificando rigurosamente los elementos visuales y sonoros. Veían en la imagen un índice a manipular, articulándola por medio del montaje para lograr el discurso interior del espectador.

Las experiencias del efecto Kulechov, en lo que hace al montaje significante, utilizando distintas fotos de filmes para crear nuevos discursos, fueron pioneras de la técnica visual a esos fines. A su vez, la cámara-ojo de Vertov sería la herramienta discursiva por excelencia, también utilizando el montaje. Finalmente, Sergei Eisenstein se dedicó a crear una narrativa totalmente opuesta al naturalismo cinematográfico y, por supuesto, el montaje, como mecanismo de asociación de imágenes, constituía para este cineasta, el elemento esencial del cine, imprescindible para la tarea que se había impuesto llevar a cabo.

Entre los objetivos más importantes para Eisenstein, y para el estado revolucionario soviético de entonces, se encontraba el de captar emocionalmente al espectador como receptor del discurso, y lo hacía a través de la semántica formal de las imágenes, con la que pretende y logra finalmente aleccionar al agente pasivo en las teorías marxistas y hegelianas, con la consiguiente participación activa que se obtenía en el campo de la política de masas. El cine soviético de esa época, era también un mecanismo de captación de carne de cañón para utilizar en todo aquello que el estado tuviera necesidad. Primacía del Estado marxista sobre el individuo, el cine era un vehículo ideal para ese fin, y el montaje la herramienta perfecta y, a la vez, imprescindible.

Eisenstein llevó el montaje a los confines de las atracciones y del conflicto, manipulando las imágenes para que chocaran entre sí y permitieran la aparición de un tercer elemento que generara un nuevo concepto, a través de la asociación de nuevas imágenes e ideas. Con ello, podía concatenar la figura de un prócer a la de un animal determinado, y así delinear su personalidad, fuera elevándolo o hundiéndolo, según la conveniencia ideológica, por supuesto. «La cinematografía es en primer lugar y sobre todo, montaje”, decía Eisenstein.

Tarkovski era todo lo contrario. Renegaba de los principios de un cine de montaje, porque, para él, ese recurso no permitía que el espectador sometiera lo que veía en pantalla a su propia experiencia, lo obligaba a interpretar simbolismos y signos alegóricos, así como Eisenstein, por ejemplo, le mostraba a su público lo que él quería y cómo quería, impidiéndole cualquier forma de discrecionalidad y de postura intelectual personal, propia e individual. No había discernimiento posible en el cine de montaje de Eisenstein, todo estaba ahí, perfectamente planificado, intencionadamente expuesto, masticado y elaborado para su inmediata digestión. La forma en que se construye una escena, una toma o un plano se convierte en un fin en sí mismo, y el autor de la película arrincona al espectador y lo somete a su opinión, su ideología, su pensamiento y su postura. Sin posibilidad de debate ni discusión.

Para Tarkovski, el rítmico flujo del tiempo, y no el montaje, era el elemento decisivo que le daba forma al cine, y consideraba que Eisenstein estaba equivocado y que sus presupuestos teóricos en relación al ritmo, como dependiente directo del montaje, eran incorrectos, y lo ejemplifica en la famosa escena de la batalla final en el clásico Alexander Nevsky. Una sucesión frenética de cortes intentan reproducir el fragor del combate cuerpo a cuerpo entre el idealizado ejército ruso y los invasores germánicos, pero según Tarkovski, cada plano cortado, excesivamente corto, visto por separado resultaba estático y anémico y conducía inexorablemente a una contradicción entre la extremada velocidad del montaje, casi vertiginosa, y el sustrato interior del plano, sin que en este se fije el proceso temporal que correspondería.

Eisenstein se olvida, según Tarkovski, de que es necesario imprimir a las tomas el componente de tensión temporal, y su forma de editar es totalmente artificial, externa, indiferente al tiempo que efectivamente fluyó y transcurrió en el plano analizado. Con ese trabajo, no logra transmitir al espectador aquello que el realizador pretendía comunicarle, ello en razón de que el director, montador en este caso, no ha advertido que tenía que rellenar los planos filmados con la real sensación del tiempo que correspondería adjudicar a la batalla en su época, en ese lugar histórico, en ese punto temporal concreto y único.

“Normalmente se busca una puesta en escena más expresiva, porque con ella se quiere mostrar de forma inmediata la idea, el sentido de la escena y su subtexto. También Eisenstein trabajó de este modo. Además se parte de la base de que la escena cobra así la necesaria profundidad, una expresividad dictada por el sentido. Esto es una idea primitiva, sobre cuya base surgen muchas convenciones superfluas, que diluyen el tejido vivo de la imagen artística”, sostenía el realizador. Los artistas podían clasificarse, según Tarkovski, entre quienes reproducían la realidad y quienes construían su propio universo, y él se consideraba incluido entre estos últimos. Va de suyo que los formalistas rusos no encajaban en ninguna de las dos categorías, si vamos a sujetarnos a su criterio, si tenemos presente que lo primordial era la utilización del montaje, y en definitiva del cine mismo, para un objetivo ideológico y de adoctrinamiento.

El modo personal que cada director tiene de ver el mundo y mostrarlo cobra forma a través del montaje, con el que también se manifiesta la mano del realizador, y con él se construye el estilo, tan reconocible en cineastas como Bresson, Antonioni o Kurosawa. Transgresor hasta la médula, Tarkovski creía que si bien un buen artesano debía dominar las reglas del montaje, tal como cualquiera debe dominar el oficio con el que se gana la vida, la creatividad del cineasta se configuraba a partir de su rebeldía, a partir de la infracción y deformación de esas mismas reglas. No basta con dominarlo con virtuosismo, hay que saber exactamente adónde se quiere llegar con su utilización, qué se quiere expresar y transmitir.

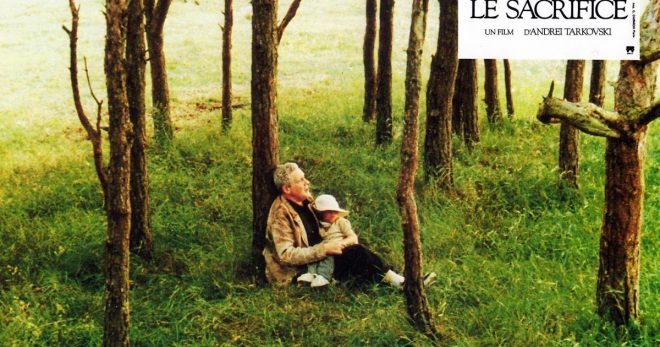

A partir de esta concepción, Tarkovski hizo un uso muy particular del montaje, casi reduciéndolo a su más mínima expresión, y la prueba más cabal de esa personal forma de utilización del recurso fue El Sacrificio, donde como nunca las tomas y los planos son extremadamente largos, como el del inicio del film, que muestra a Alexander, su hijo y el cartero Otto con la cámara moviéndose lentamente en travellings de un lado a otro, donde se pone a prueba la paciencia del espectador, que pide a gritos un corte a un plano más corto, que jamás llegará. Tarkovski puro.

Un diálogo con Dios

Hay quienes sostienen que El Sacrifico es una película absurda, hermética, incoherente, aburrida y snob, afín al surrealismo y al realismo mágico, pero sin conseguir la sustancia de estos movimientos, ni del más puro existencialismo que Bergman desarrolló con maestría.

Por ello, al ver esta, la última película de Tarkovski, uno bien podría tener la sensación de que El Sacrificio es como una torre, inmensa e inalcanzable, en cuyo punto más alto no se encuentra más que una pretenciosa intención de forzada intelectualidad, una especie de falsedad mimetizada entre simbolismos, rodada a un ritmo exasperantemente lento, como si el director nos dijera: “yo filmo lo que quiero y como quiero, a la velocidad que quiero, y si no les gusta, son libres de levantarse de la butaca e irse a donde más les plazca.” El propio Tarkovski parece pensar así cuando, a propósito de los pases en el Festival de Cannes de 1986, le comentaron que muchos espectadores abandonaban el cine ya durante el famoso y larguísimo plano inicial del film, aburridos del manejo del tiempo, y este, convaleciente en el hospital, aquejado de un cáncer terminal, se alegró porque consideraba que, de esa manera, había logrado purgar a todos los que no eran capaces de ingresar en su particular mundo.

Para muchos otros es una obra maestra, un poema en el que el realizador no deja en paz al espectador, proponiéndole una conexión con su propia alma, con su propia reflexión interior, casi un diálogo con Dios. Y, en este sentido, podríamos sí coincidir, en que El sacrificio destila misticismo, es casi un film religioso, partiendo desde el mismísimo título y de la larguísima secuencia de los títulos iniciales, donde la cámara se posa en la Adoración de los Reyes Magos, de Leonardo, y se escucha la música de Bach, la Pasión según san Mateo, de corte netamente sacro.

También sigue en la misma línea la escena en la que el protagonista, Alexander, reza a Dios a su manera, por demás particular, pidiéndole la salvación del mundo a cambio de su propio “sacrificio”, y la frase final de su hijo, mudo durante toda la película, que recobra el habla para lanzar un lapidario: “En el principio, estaba la palabra, por qué es eso, papá?”. Nuevamente la Pasión según san Mateo de Bach subraya musicalmente tanto la imagen final como la dedicatoria de Tarkovski a su hijo Andriosha: “… con esperanza y confianza…”, que parece enmarcar la idea de que la película es una despedida del director, su testamento, en un póstumo intento de cambiar el oscuro destino del mundo, en una época, la suya, signada por la amenaza nuclear inminente. La última imagen no hace más que dejarnos un sabor amargo en un final que, como no podía ser de otra manera, bien al estilo Tarkovski, no incluye la palabra FIN.

https://www.youtube.com/watch?v=Io7IMpKTQe8

Espectacular composición.