Por Manu Argüelles

Cuando decidimos el tema mensual de Investigamos siempre la primera idea es la buena. Recurriendo a mi memoria cinéfila y a mis afinidades electivas personales, seguramente Pedro Almodóvar y Carmen Maura hubiesen sido los elegidos. Pero no fue así. Probablemente mi mente buscaba entre sus cajones el absoluto aplicado a las intensas relaciones especiales entre un director y un actor. Aunque no soy de la generación que creció con el cine de François Truffaut, algo que no me acompleja en absoluto para hablar de él, el fruto de ambos en la pantalla me resulta conmovedor. Considero que es algo único y singular en la historia del cine. No solo ver a un mismo personaje crecer a lo largo de cinco largometrajes, sino comprobar cómo el mismo actor crece parejo con él. Y siempre de la mano del mismo director. Quizás por eso -bajo un indudable aliento romántico del que no me avergüenzo, y espero que me siga durando como combustible durante mucho tiempo-, me he resistido a finalizar la serie. El motivo de este artículo me ha llevado a ver El amor en fuga. Y el epílogo no ha hecho más que justificar mi reticencia, al comprobar que estaba delante de un álbum de fotos filmado en celuloide, en un tiempo presente cargado de pasado, pero que carece de futuro. Desolador. Me ha producido la misma punzada que si rescatase del olvido viejas fotografías donde aparece gente que ya no está a mi lado.

Cuando decidimos el tema mensual de Investigamos siempre la primera idea es la buena. Recurriendo a mi memoria cinéfila y a mis afinidades electivas personales, seguramente Pedro Almodóvar y Carmen Maura hubiesen sido los elegidos. Pero no fue así. Probablemente mi mente buscaba entre sus cajones el absoluto aplicado a las intensas relaciones especiales entre un director y un actor. Aunque no soy de la generación que creció con el cine de François Truffaut, algo que no me acompleja en absoluto para hablar de él, el fruto de ambos en la pantalla me resulta conmovedor. Considero que es algo único y singular en la historia del cine. No solo ver a un mismo personaje crecer a lo largo de cinco largometrajes, sino comprobar cómo el mismo actor crece parejo con él. Y siempre de la mano del mismo director. Quizás por eso -bajo un indudable aliento romántico del que no me avergüenzo, y espero que me siga durando como combustible durante mucho tiempo-, me he resistido a finalizar la serie. El motivo de este artículo me ha llevado a ver El amor en fuga. Y el epílogo no ha hecho más que justificar mi reticencia, al comprobar que estaba delante de un álbum de fotos filmado en celuloide, en un tiempo presente cargado de pasado, pero que carece de futuro. Desolador. Me ha producido la misma punzada que si rescatase del olvido viejas fotografías donde aparece gente que ya no está a mi lado.

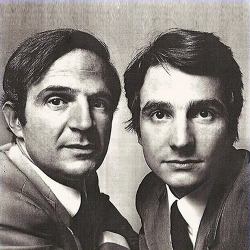

Cuando acudo a la extensa bibliografía sobre Truffaut, no me extraña que el escritor hable más de lo habitual en primera persona y nos explicite su relación emocional con su cine, ya sea en un sentido o en otro. A mí me sucede lo mismo. Además, cuando elijo ver sus películas no me da la sensación de que recurro a reliquias del pasado cinematográfico. Posiblemente sea por la persistente invocación que se hace desde el cine oriental actual[1], o desde el mismo presente de la cinematografía francesa[2], universos fílmicos a los que estoy plenamente entregado. ¿Y cómo se suele producir? A través de Jean-Pierre Léaud. El actor sirve de médium para Tsai Ming-liang en ¿Qué hora es? y Visage, de la misma manera que Olivier Assayas, de forma más perspicaz, lo utilizó en Irma Vep. Todos sabemos que Godard contó con él en seis ocasiones. Que ha trabajado con Pasolini, Bertolucci, Eustache, e incluso podemos verlo con el mismo Truffaut en La noche americana y Las dos inglesas y el amor.  Pero si se ha erigido en el rostro masculino de la Nouvelle Vague por antonomasia (a Jean Paul Belmondo lo veo más vinculado al cine polar) es por Antoine Doinel. A través de la fecha de realización de los diferentes largometrajes de la saga, podemos no solo atestiguar el momento profesional que vivía su autor en cada período, sino que ellos mismos dan fe de la evolución que sufría el mismo movimiento.

Pero si se ha erigido en el rostro masculino de la Nouvelle Vague por antonomasia (a Jean Paul Belmondo lo veo más vinculado al cine polar) es por Antoine Doinel. A través de la fecha de realización de los diferentes largometrajes de la saga, podemos no solo atestiguar el momento profesional que vivía su autor en cada período, sino que ellos mismos dan fe de la evolución que sufría el mismo movimiento.

El nacimiento y despegue de cohete se dio en 1959 con Los cuatrocientos golpes. Con la infancia materializaba su deseo de ser cineasta y la Nouvelle Vague marcaba la dirección que tomaría el cine francés a partir de ese momento. En 1962, Antoine y Colette, el capítulo donde se glosa la melancólica adolescencia en el film colectivo L'amour à vingt ans, reflejaba las mieles del éxito (en cuanto a recepción de crítica y público) que vivían tanto Truffaut como el resto de los ex cahieristas. Ambas filmadas en blanco y negro, como fotografía embellecedora de un momento dulce. Con Besos robados en 1968, el responsable de La mujer de al lado deja eclosionar su militancia política, algo que determinará a posteriori una divergencia en los caminos del grupo, hasta entonces bien cohesionado, especialmente patente en los diferentes senderos irreconciliables que adoptarán Godard y Truffaut. Dedicada a Henri Langlois y rodada en pleno incidente de su destitución de la Cinemateca Francesa, ya rodada en color, es el fin de una época, algo que los setenta demostrarán. También es un cierre de Doinel, ya que aquí encuentra a la mujer con la que se casará, Christine, después de mil y una peripecias como detective. El tono de comedia ligera se instala en contraposición a la airada y comprometida vida que seguramente vivían Truffaut y sus compañeros. Porque como comenta el director de La noche americana a su propio actor, interpretados por Truffaut y Léaud, respectivamente, en el cine se encuentra la armonía que la vida no tiene. Y así llegamos a Domicilio conyugal en 1970.

En el penúltimo capítulo lo vemos casado y con hijo, donde se le acusará de aburguesamiento, crítica velada al mismo director. Te has convertido en aquello que denunciaste. Seguimos con el tono cómico, ahora más acentuado y más cercano al slapstick, pero abruptamente sesgado en el desenlace con la separación de Doinel y Christine. Se reconciliarán en un último momento, pero sentimos que es un falso epílogo. La noche americana, tres años después, romperá para siempre los ya debilitados lazos de amistad entre Truffaut y Godard. Cuando aparece en 1978 El amor en fuga, Doinel no está con Christine y la Nouvelle Vague queda como algo lejano y extinguido. La amargura de la edad adulta está en cada uno de los poros de los fotogramas de esta conclusión, que solo mira a un tiempo que no volverá, por mucho que Christine y Colette estén convocadas de nuevo.

En el penúltimo capítulo lo vemos casado y con hijo, donde se le acusará de aburguesamiento, crítica velada al mismo director. Te has convertido en aquello que denunciaste. Seguimos con el tono cómico, ahora más acentuado y más cercano al slapstick, pero abruptamente sesgado en el desenlace con la separación de Doinel y Christine. Se reconciliarán en un último momento, pero sentimos que es un falso epílogo. La noche americana, tres años después, romperá para siempre los ya debilitados lazos de amistad entre Truffaut y Godard. Cuando aparece en 1978 El amor en fuga, Doinel no está con Christine y la Nouvelle Vague queda como algo lejano y extinguido. La amargura de la edad adulta está en cada uno de los poros de los fotogramas de esta conclusión, que solo mira a un tiempo que no volverá, por mucho que Christine y Colette estén convocadas de nuevo.

El amor en fuga es un film lleno de recriminaciones y de voraz juicio a aquel niño que buscaba el mar, mal convertido en un adulto, que como no, va dando tumbos de un lado a otro. Menos mal que ahí está Sabine para darle un lugar que nunca ha sido definitivo y ella así parece serlo. Doinel no merece acabar mal. Todos le queremos. Pero como ya nos pasó con Domicilio conyugal, ¿no nos da la sensación de que estamos de nuevo ante un falso final? Clausurar con Los cuatrocientos golpes, mediante la secuencia en la que Doinel está en el cilindro ferial que no para dar de vueltas, aprisionándole contra una de las paredes a causa de la elevada velocidad, en equiparación con la moviola en la que se convierte la cámara filmando el beso final de Sabine y Antoine, desdibujándoles por completo con el movimiento de cámara, no parece ser determinante.

Cuando escribí sobre Los cuatrocientos golpes era consciente de que no estaba escribiendo una crítica. Era una carta de amor. Como si fuese un personaje de Truffaut, mi texto epistolar iba dedicado a una película que me educó la mirada y me hizo mirar el cine de otra manera. Doinel empezó siendo autobiográfico para que al empezar el rodaje, Léaud con sus gestos, su entonación, su forma de hablar, su corrección de los diálogos y su propia historia personal, le incorporase una especificidad propia.  El director galo cuenta, ante un pase televisivo de Besos robados, cómo tiempo después le confundían con el propio actor, e incluso llegaron a pensar que era su propio hijo. Llegó a ser tal la simbiosis, a lo largo de veinte años, que Léaud, tal como comentaba Soledad Gallego en El País en 1986[3], no sin cierto aire sensacionalista, tras la muerte del creador de Jules y Jim, entró en una profunda depresión desembocada en una aguda crisis nerviosa. La orfandad perpetua de Doinel se hizo real (esa obsesión por los padres de sus chicas), porque en el cine de Truffaut, lo real está indisolublemente mezclado con la ficción. Un movimiento constante a través de las carreras y del nerviosismo de Antoine, en el uso de la fluidez para mostrar lo grave, a la vez que traslucir la hondura para transmitir la levedad de la vida. Esa cámara que siempre está atenta a los desplazamientos (con preferencia fetichistas de las piernas femeninas), siempre dibujando escenas y secuencias en planos medios o largos (inusuales los escasos primeros planos de Léaud en El amor en fuga). Como esos flashbacks falsos, creados para la ocasión del rodaje de El amor en fuga, mezclados con fragmentos de los anteriores filmes, la ficción sobre la ficción y dentro, encima, debajo y a través, ese egoísta que abusa de su encanto. Porque no tiene sentido hablar de historias. A Doinel le pasan cosas. Pero lo que importa es el sujeto de la oración. Porque el cine de Truffaut es un universo de personajes. Y esos besos que le robaron para construir al personaje son los que recibimos al verlas. Porque director y actor crearon muchas siluetas en diferentes tapices. Pero fuera de este contexto, lo único que hacemos es repetirnos este karma:

El director galo cuenta, ante un pase televisivo de Besos robados, cómo tiempo después le confundían con el propio actor, e incluso llegaron a pensar que era su propio hijo. Llegó a ser tal la simbiosis, a lo largo de veinte años, que Léaud, tal como comentaba Soledad Gallego en El País en 1986[3], no sin cierto aire sensacionalista, tras la muerte del creador de Jules y Jim, entró en una profunda depresión desembocada en una aguda crisis nerviosa. La orfandad perpetua de Doinel se hizo real (esa obsesión por los padres de sus chicas), porque en el cine de Truffaut, lo real está indisolublemente mezclado con la ficción. Un movimiento constante a través de las carreras y del nerviosismo de Antoine, en el uso de la fluidez para mostrar lo grave, a la vez que traslucir la hondura para transmitir la levedad de la vida. Esa cámara que siempre está atenta a los desplazamientos (con preferencia fetichistas de las piernas femeninas), siempre dibujando escenas y secuencias en planos medios o largos (inusuales los escasos primeros planos de Léaud en El amor en fuga). Como esos flashbacks falsos, creados para la ocasión del rodaje de El amor en fuga, mezclados con fragmentos de los anteriores filmes, la ficción sobre la ficción y dentro, encima, debajo y a través, ese egoísta que abusa de su encanto. Porque no tiene sentido hablar de historias. A Doinel le pasan cosas. Pero lo que importa es el sujeto de la oración. Porque el cine de Truffaut es un universo de personajes. Y esos besos que le robaron para construir al personaje son los que recibimos al verlas. Porque director y actor crearon muchas siluetas en diferentes tapices. Pero fuera de este contexto, lo único que hacemos es repetirnos este karma:

FILMOGRAFÍA:

Películas de Antoine Doinel:

Los cuatrocientos golpes (Les Quatre cents coups, 1959)

L'amour à vingt ans (1962)

Besos robados (Baisers volés, 1968)

Domicilio conyugal (Domicile conjugal, 1970)

El amor en fuga (L'amour en fuite, 1978)

BIBLIOGRAFÍA:

Truffaut, François: El placer de la mirada. Ediciones Paidós, Barcelona, 1999.

Losilla, Carlos (coord.): François Truffaut. El deseo del cine. Donostia Kultura, Donostia, 2010.

[1] En estas misma páginas lo testimonié en la última edición del BAFF, específicamente en las reseñas de Wakaranai y Visage

[2] Vean a Arnau Desplechin o Chistopher Honoré y me cuentan. Hasta el punto que ambos realizadores tienen su propio Jean Pierre Léaud, a través de Mathieu Amalric y Louis Garrel respectivamente.

[3] http://www.elpais.com/articulo/cultura/LEAUD/_JEAN-PIERRE_/ACTOR/FRANCIA/crisis/nerviosa/lleva/carcel/actor/Jean/Pierre/Leaud/elpepicul/19860821elpepicul_6/Tes