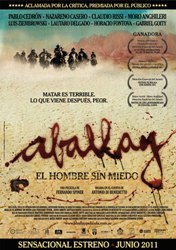

Aballay, el hombre sin miedo

Fernando Sniper, Argentina, 2011

Por Liliana Sáez

El fraile dijo que (los estilitas) montaban a la columna. Él, Aballay, es un hombre de a caballo. Tempranito, a los primeros colores del día, Aballay monta en su alazán. Le palmea con cariño el cuello y consulta: "¿Me guantarás?". Supone que su compañero acepta y, mientras avanzan al trote suave, lo prepara: "Mirá que no es por un día... Es por siempre".

"Aballay", de Antonio Di Benedetto

El cuento de Antonio Di Benedetto, una historia escrita entre las paredes y las rejas de una cárcel durante la última dictadura argentina, se inicia con el dato revelador que le da un cura a un gaucho "malentretenido", el ladrón y asesino Aballay. Acción que desencadena una historia contada sobre la base de recuerdos y premoniciones que justifican la vida que lleva el cuatrero sobre el lomo de su caballo.

El cuento de Antonio Di Benedetto, una historia escrita entre las paredes y las rejas de una cárcel durante la última dictadura argentina, se inicia con el dato revelador que le da un cura a un gaucho "malentretenido", el ladrón y asesino Aballay. Acción que desencadena una historia contada sobre la base de recuerdos y premoniciones que justifican la vida que lleva el cuatrero sobre el lomo de su caballo.

Esa misma escena iniciática, pero ahora ubicada en medio de una historia contada linealmente, con un esporádico flashback que pretende ser un recuerdo y mea culpa, es también el fragmento mejor conseguido en la adaptación del cuento por el cine, bajo la batuta de Fernando Spiner. Es en ese segmento donde se cuece el remordimiento, la culpa, la necesidad de redención del gaucho.

Ante nuestros ojos pasa una cantidad de citas cinematográficas. Atmósferas, espacios, escenas e, incluso algún plano, encuentran su referencia en grandes películas. Mientras vemos Aballay, no podemos dejar de pensar que ahí está el paisaje y alguno de los personajes de Dios y el Diablo en la tierra del Sol (Glauber Rocha), de El Topo (Alejandro Jodorowsky) o hasta de Ukamau (Jorge Sanjinés). Hay una evidente dependencia de ese cine político de los setenta, pero sólo en la estética, desentendiéndose expresamente de la carga ideológica de aquellos filmes, que se proponían hablar de una realidad latinoamericana para transformarla.  Las alusiones no se acaban allí. Cuando vemos los primeros planos de unos seres barbados, desdentados, cuyos ojos saltones parecieran confirmar la malicia de sus corazones, no podemos dejar de pensar en La pandilla salvaje (Sam Peckinpah) o El feo, el sucio y el malo (Sergio Leone). O cuando en una escena crucial, donde la maldad se lleva todas las preseas, se nos transporta a la jaula de cañas donde al capitán Willard se le arroja una cabeza para sumirlo en un espanto más oscuro que en el que viene adentrándose a lo largo de su historia en Apocalypse Now (Francis Ford Coppola). Y el rostro de Aballay, cuando cae, nos traslada a la escuela boliviana de La Higuera, donde sobre una tina reposan los restos del Che Guevara: ese rostro, y sobre todo su mirada sin vida, está calcado en el film.

Las alusiones no se acaban allí. Cuando vemos los primeros planos de unos seres barbados, desdentados, cuyos ojos saltones parecieran confirmar la malicia de sus corazones, no podemos dejar de pensar en La pandilla salvaje (Sam Peckinpah) o El feo, el sucio y el malo (Sergio Leone). O cuando en una escena crucial, donde la maldad se lleva todas las preseas, se nos transporta a la jaula de cañas donde al capitán Willard se le arroja una cabeza para sumirlo en un espanto más oscuro que en el que viene adentrándose a lo largo de su historia en Apocalypse Now (Francis Ford Coppola). Y el rostro de Aballay, cuando cae, nos traslada a la escuela boliviana de La Higuera, donde sobre una tina reposan los restos del Che Guevara: ese rostro, y sobre todo su mirada sin vida, está calcado en el film.

La historia de Di Benedetto se sustenta por una estructura, donde la justificación de la elección de vida de Aballay está dada desde un comienzo, donde lo demás se volverá verosímil aunque sea difícil de comprender. Sobre todo, porque el escritor se ocupa de responder aquellas dudas que puedan ir surgiendo en el lector antes de que éste se las plantee. No sucede lo mismo con el film. Si no se ha leído el cuento, la historia es otra, endeble, simplificada al extremo, en la que más que centrarse en la culpa y el arrepentimiento, el autor pone el énfasis en la maldad gratuita y la venganza. Es un giro drástico el que da Spiner con este detalle, porque deja traslucir otra certeza: saca de debajo del paño con que adorna el film (un paisaje soberbio, de montañas y aridez, de espacios amplios y legítimamente argentinos) una ideología que ha marcado por siglos la historia de la región: la dicotómica relación entre civilización y barbarie. La civilización viene de la mano del porteño, hombre enriquecido que viaja en diligencia, señorito educado que debe vengar la muerte de su padre con armas limpias y defensor del honor femenino. La barbarie, en cambio, está representada por la gente del interior, con acento provinciano, hombres desagradables que vociferan sus barbaridades, tratan a la mujer como ganado y traicionan a sus amigos. Y entre ambos grupos, una colectividad que ameniza los encuentros (la misa, la guitarreada, el asado), seres ignorantes que confunden la fe con la superstición, haciendo del gaucho arrepentido un santo de devoción. Anónimas masas que sirven más de decoración que de presencias verdaderas con poder de decisión en la historia que adornan. Si bien el cuento se centra en la figura de Aballay y en su paso de villano a santón, el film, en cambio, lo desdibuja de tal manera que la historia se centra en la víctima del gaucho, más que en el gaucho mismo. Esa sombra que por momentos pasa entre las ramas no siempre es provocada por el viento, sino por la presencia del hombre con destino equivocado. Pero su esbozo, que bien podría ser una sutileza de Spiner, no bebe del cuento, que se centra en las cotidianas necesidades mal atendidas que debe vencer el gaucho desde el lomo de su caballo. El foco de atención se ha movido del villano que intenta cumplir una promesa a la víctima que desea venganza. Mientras Spiner utiliza escenas que no aparecen en el cuento y obvia las que recrean los días del Aballay de Di Benedetto, el escritor se centra en los avatares que debe sortear el gaucho para no pisar el suelo, dejándole apenas unos párrafos (trascendentes, eso sí) a la presencia del vengador, que a diferencia del cuento, en el cine hemos visto instruido y enamorado.

Si bien el cuento se centra en la figura de Aballay y en su paso de villano a santón, el film, en cambio, lo desdibuja de tal manera que la historia se centra en la víctima del gaucho, más que en el gaucho mismo. Esa sombra que por momentos pasa entre las ramas no siempre es provocada por el viento, sino por la presencia del hombre con destino equivocado. Pero su esbozo, que bien podría ser una sutileza de Spiner, no bebe del cuento, que se centra en las cotidianas necesidades mal atendidas que debe vencer el gaucho desde el lomo de su caballo. El foco de atención se ha movido del villano que intenta cumplir una promesa a la víctima que desea venganza. Mientras Spiner utiliza escenas que no aparecen en el cuento y obvia las que recrean los días del Aballay de Di Benedetto, el escritor se centra en los avatares que debe sortear el gaucho para no pisar el suelo, dejándole apenas unos párrafos (trascendentes, eso sí) a la presencia del vengador, que a diferencia del cuento, en el cine hemos visto instruido y enamorado.  Es claro que la película me ha decepcionado. Promocionada como el primer western argentino (olvidan que hay antecedentes en Juan Moreira, de Leonardo Favio y en Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain), el paisaje es lo que prima. Nuestros ojos se colman, engañosamente, de un territorio propio que se parece a las grandes estepas recorridas por el cowboy norteamericano. Y para confirmar la autenticidad de "lo argentino", se ameniza con la Marcha de San Lorenzo, esa canción escolar que nadie olvida, pero que aquí es mezclada, fusionada e, incluso, silbada. Es la misma canción versionada una y otra vez... hasta que pasa de ser leit motiv a latiguillo cansón.

Es claro que la película me ha decepcionado. Promocionada como el primer western argentino (olvidan que hay antecedentes en Juan Moreira, de Leonardo Favio y en Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain), el paisaje es lo que prima. Nuestros ojos se colman, engañosamente, de un territorio propio que se parece a las grandes estepas recorridas por el cowboy norteamericano. Y para confirmar la autenticidad de "lo argentino", se ameniza con la Marcha de San Lorenzo, esa canción escolar que nadie olvida, pero que aquí es mezclada, fusionada e, incluso, silbada. Es la misma canción versionada una y otra vez... hasta que pasa de ser leit motiv a latiguillo cansón.

Si algo puedo rescatar, es que si no se hiciera tanto énfasis en el carácter autóctono del film, podríamos decir que Spiner logra hacer un western (una especie de mate-western) en el estilo de Sam Peckinpah o Sergio Leone, que no es poca cosa. Pero sólo desde lo formal. Y en esto, reconocemos un mérito aislado, pero mérito al fin: en esas grandes extensiones de terreno árido, donde sobrevive sobre el lomo del caballo un gaucho arrepentido, Spiner incluye imágenes oníricas del paisaje, donde el primer plano de una rama borrosa y el sonido que hace esa rama al ser mecida por el viento, dan la sensación de cobrar vida; pareciera que la naturaleza toda se confabulara para hablar de la presencia de esa especie de "santidad" que ahora envuelve a Aballay.

¿Lo más grotesco? Los primeros planos de los rostros de quienes mueren. Todos echan por sus bocas cantidades ingentes de sangre, pero más que la desesperación de ver que se les va la vida en esa bocanada de sangre que les atraviesa la garganta, notamos la artificialidad con que provocan el efecto con el que deberían espantarnos a nosotros, que casi nos vemos salpicados en nuestras butacas. Sam Peckinpah, primero, y Tarantino, después, ya han agotado ese modelo.

Trailer: