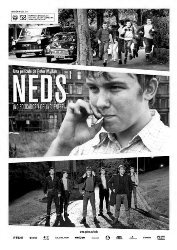

Neds (No educados y delincuentes)

Peter Mullan, Reino Unido, 2010

Por Manu Argüelles

La última película de Peter Mullan nos describe el tortuoso peregrinaje de John McGill, desde su infancia hasta su malograda juventud.  Para ello nos sitúa en el Glasgow de 1973, desde donde se realiza una radiografía de los ambientes de las bandas juveniles que asolaban las zonas más deprimidas de la ciudad. Desechos de un régimen educativo que no sabía contener bajo su férrea rigidez las turbulencias de la adolescencia más combativa y violenta. Se pone en duda una cultura bajo un funcionalismo práctico, donde la institución educativa se erige como metáfora de altas resonancias de la colectividad social. Su fuerte estratificación según competencia (y clase social) marca una organización piramidal, donde la base del triángulo rebosa de excedentes, fuera de un nulo sistema asistencial. El panorama que se nos presenta es profundamente desolador, en cuanto está impregnado de un determinismo brutal que dejará una huella indeleble en nuestro centro articulador, que no es otro que nuestro protagonista, un prometedor niño, inteligente, aplicado y estudioso. De ahí a acabar convirtiéndose en un vagabundo esnifador de pegamento hay un trecho enorme. Para ello, Mullan necesita de un excesivo metraje que acaba resultando agotador. Porque la unicidad que se pretende conseguir con un final circular, se disgrega en sus componentes atómicos, los cuales, a base de insistir sobre ellos, acaban produciendo una sensación de cansancio.

Para ello nos sitúa en el Glasgow de 1973, desde donde se realiza una radiografía de los ambientes de las bandas juveniles que asolaban las zonas más deprimidas de la ciudad. Desechos de un régimen educativo que no sabía contener bajo su férrea rigidez las turbulencias de la adolescencia más combativa y violenta. Se pone en duda una cultura bajo un funcionalismo práctico, donde la institución educativa se erige como metáfora de altas resonancias de la colectividad social. Su fuerte estratificación según competencia (y clase social) marca una organización piramidal, donde la base del triángulo rebosa de excedentes, fuera de un nulo sistema asistencial. El panorama que se nos presenta es profundamente desolador, en cuanto está impregnado de un determinismo brutal que dejará una huella indeleble en nuestro centro articulador, que no es otro que nuestro protagonista, un prometedor niño, inteligente, aplicado y estudioso. De ahí a acabar convirtiéndose en un vagabundo esnifador de pegamento hay un trecho enorme. Para ello, Mullan necesita de un excesivo metraje que acaba resultando agotador. Porque la unicidad que se pretende conseguir con un final circular, se disgrega en sus componentes atómicos, los cuales, a base de insistir sobre ellos, acaban produciendo una sensación de cansancio. El realizador comenta que para Neds adopta un enfoque impresionista, del cual nosotros podemos añadir que utiliza un nivel de discursividad discontinuo, provocando que la película funcione a ráfagas, pero no como un ente compacto. El molde que adopta es rebosante y pretende aglutinar en él, mediante su propio personaje principal por el que atraviesa todo, una gran variedad de tonos y motivaciones (drama catárquico, surrealismo, sátira social, miserabilismo social, etcétera), escarbando en un realismo sucio y áspero que en ningún momento esconde su estatuto de ficción. Desde el mismo momento que adopta formalmente una textura fotográfica que pretende simular, no solo que el relato está ambientado en los años 70, sino que parece rodado en esa época. Se hace acopio de soluciones visuales que remiten a películas británicas de esa década, como David Fincher ya hizo en Zodiac (2007). Pero ese realismo no se contenta con ser aséptico y ajustadamente formalizado, sino que no reprime, en ocasiones, escarbar en el aspecto más sórdido, especialmente cuando decide recluirse en el entorno familiar, vehiculado a través del rol del padre que el propio Mullan encarna desde un punto extremo y visceral. De hecho, hay un cierto regocijo en la estética de lo feo, que no encuentra en ningún momento un contrapunto con lo bello. Todo es degradado y degradante en ese policentrismo granular y rugoso.

El realizador comenta que para Neds adopta un enfoque impresionista, del cual nosotros podemos añadir que utiliza un nivel de discursividad discontinuo, provocando que la película funcione a ráfagas, pero no como un ente compacto. El molde que adopta es rebosante y pretende aglutinar en él, mediante su propio personaje principal por el que atraviesa todo, una gran variedad de tonos y motivaciones (drama catárquico, surrealismo, sátira social, miserabilismo social, etcétera), escarbando en un realismo sucio y áspero que en ningún momento esconde su estatuto de ficción. Desde el mismo momento que adopta formalmente una textura fotográfica que pretende simular, no solo que el relato está ambientado en los años 70, sino que parece rodado en esa época. Se hace acopio de soluciones visuales que remiten a películas británicas de esa década, como David Fincher ya hizo en Zodiac (2007). Pero ese realismo no se contenta con ser aséptico y ajustadamente formalizado, sino que no reprime, en ocasiones, escarbar en el aspecto más sórdido, especialmente cuando decide recluirse en el entorno familiar, vehiculado a través del rol del padre que el propio Mullan encarna desde un punto extremo y visceral. De hecho, hay un cierto regocijo en la estética de lo feo, que no encuentra en ningún momento un contrapunto con lo bello. Todo es degradado y degradante en ese policentrismo granular y rugoso.

Este carácter ondulatorio con una pronunciada diferencia de ritmos funciona bajo un efecto endógeno que fractura la sintaxis, en cuanto  se apuntan diversas fuerzas centrífugas que permiten que el artefacto fílmico tenga una membrana elástica que aglutine el mayor número de ítems junto con una heteróclita asunción de registros, desde el contenido hasta el más desmesurado. Uno que merece destacarse, dado su énfasis, es el retrato de los grupos callejeros, sin ningún acento elegíaco, como suele ser norma en películas de similar temática. Funcionan bajo la misma regulación típica. Es decir, actúan bajo antagonismos, nunca explicitados, dada la nula relevancia, y parcelan el territorio como si fuesen feudos de un señor medieval. Cada una de ellos se rige bajo el mecenazgo de un líder. El hermano de John McGill actúa como figura simbólica a la que ya ejecutaba Mickey Rouke en La ley de la calle (Rumble Fish, 1983), con respecto al protagonista interpretado por Matt Dillon. En el momento en que acaba imbuido por esta lógica de destrucción, de descorazonador nihilismo, nuestro protagonista entra en una espiral de desintegración. Porque la violencia es reflejada como algo consustancial y congénita, que no desemboca en nada, hasta llegar al más inmenso de los vacíos. Para la plasmación de esta violencia que se vive y se respira, Neds también opta por la vía catárquica de esclarecimiento de la conciencia, recordando por su carácter desmesurado a Abel Ferrara, iconografía religiosa incluida, en lo que se refiere al proceso de degeneración personal del protagonista. Por otra parte, también opta por un distanciamiento paródico para los enfrentamientos de las bandas, mediante unas canciones que funcionan como eje irónico. Pero no contento con ello, no falta un uso dramático exacerbado de ella, cada vez más espeso y sofocante.

se apuntan diversas fuerzas centrífugas que permiten que el artefacto fílmico tenga una membrana elástica que aglutine el mayor número de ítems junto con una heteróclita asunción de registros, desde el contenido hasta el más desmesurado. Uno que merece destacarse, dado su énfasis, es el retrato de los grupos callejeros, sin ningún acento elegíaco, como suele ser norma en películas de similar temática. Funcionan bajo la misma regulación típica. Es decir, actúan bajo antagonismos, nunca explicitados, dada la nula relevancia, y parcelan el territorio como si fuesen feudos de un señor medieval. Cada una de ellos se rige bajo el mecenazgo de un líder. El hermano de John McGill actúa como figura simbólica a la que ya ejecutaba Mickey Rouke en La ley de la calle (Rumble Fish, 1983), con respecto al protagonista interpretado por Matt Dillon. En el momento en que acaba imbuido por esta lógica de destrucción, de descorazonador nihilismo, nuestro protagonista entra en una espiral de desintegración. Porque la violencia es reflejada como algo consustancial y congénita, que no desemboca en nada, hasta llegar al más inmenso de los vacíos. Para la plasmación de esta violencia que se vive y se respira, Neds también opta por la vía catárquica de esclarecimiento de la conciencia, recordando por su carácter desmesurado a Abel Ferrara, iconografía religiosa incluida, en lo que se refiere al proceso de degeneración personal del protagonista. Por otra parte, también opta por un distanciamiento paródico para los enfrentamientos de las bandas, mediante unas canciones que funcionan como eje irónico. Pero no contento con ello, no falta un uso dramático exacerbado de ella, cada vez más espeso y sofocante. Como en Animal Kingdom (2010), que comento en este mismo número, lo único que John McGill busca es su lugar en el mundo, en un entorno degradado, putrefacto y que ahoga todas las aspiraciones triunfalistas de la infancia. Si el J de Animal Kingdom lograba zafarse del grupo de animales salvajes que le rodeaban, el dual antihéroe de Neds acabará en la más absoluta de las soledades y totalmente sucumbido y oprimido por el contexto que le ha constituido. Atrevida, arriesgada, nada complaciente, insolente y decididamente desmedida, Neds pretende ser toda una experiencia en carne viva. Que les coja con ganas y tiempo.

Como en Animal Kingdom (2010), que comento en este mismo número, lo único que John McGill busca es su lugar en el mundo, en un entorno degradado, putrefacto y que ahoga todas las aspiraciones triunfalistas de la infancia. Si el J de Animal Kingdom lograba zafarse del grupo de animales salvajes que le rodeaban, el dual antihéroe de Neds acabará en la más absoluta de las soledades y totalmente sucumbido y oprimido por el contexto que le ha constituido. Atrevida, arriesgada, nada complaciente, insolente y decididamente desmedida, Neds pretende ser toda una experiencia en carne viva. Que les coja con ganas y tiempo.

Festival y galardones:

Festival de San Sebastián 2010. Concha de Oro y premio al Mejor actor, Connor McCarron

Festival de Cine Negro de Manresa 2010. Sección Oficial.

Trailer:

Ficha técnica:

Neds (no educados y delincuentes), Reino Unido, 2010

Dirección: Peter Mullan

Producción: Olivier Delbosc, Alain de la Mata, Marc Missonnier, Peter Mullan

Guión: Peter Mullan

Fotografía:Roman Osin

Montaje: Colin Monie

Interpretación: Conor McCarron, Gregg Forrest, Joe Szula, Peter Mullan, Mhairi Anderson, Gary Milligan, John Joe Hay, Linda Cuthbert, Marianna Palka, Martin Bell, Richard Mack, David McKay, Steven Robertson, Gary Lewis, Marcus Nash, Douglas Russell

Por favor, comparte con los lectores de Revista de cine - Críticas, tráilers, sinopsis, análisis de películas tu opinión acerca de este artículo.