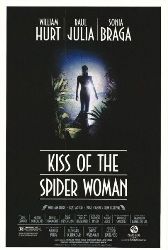

El beso de la mujer araña

Kiss of the Spider Woman. Héctor Babenco, EUA, 1985

Por Manu Argüelles

Alberto Mira para hablarnos de la trascendencia de Manuel Puig nos cuenta que: desde los años sesenta Puig sienta las bases de una mirada camp específicamente gay que alcanza una posición canónica. Es el primer autor que valora los significados emocionales de formas específicas de la cultura (el serial radiofónico, el melodrama) y las utiliza como punto de partida para una reflexión irónica[1].

Alberto Mira para hablarnos de la trascendencia de Manuel Puig nos cuenta que: desde los años sesenta Puig sienta las bases de una mirada camp específicamente gay que alcanza una posición canónica. Es el primer autor que valora los significados emocionales de formas específicas de la cultura (el serial radiofónico, el melodrama) y las utiliza como punto de partida para una reflexión irónica[1].

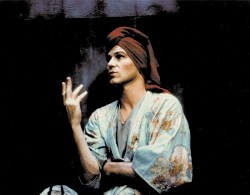

La película de Héctor Babenco, a través de la adaptación de Leonard Schrader, traslada a la pantalla una de las obras más celebradas del escritor argentino. Con escasos recursos escenográficos y una escritura limpia y clara, aunque escasamente imaginativa, cede la fuerza de su film a sus actores para transmitir las sugerencias que se desprenden del texto original. Esta pequeña obra de cámara, casi circunscrita a un único espacio con dos únicos personajes, una celda con dos presos en una indeterminada prisión brasileña, no esconde su claro aspecto teatral, roto a través de la metanarración para dar forma visual a un puzle de relatos en forma de películas (imaginarias) dentro de la historia principal, en acorde consonancia a la forma que Manuel Puig utiliza el cine en el seno de sus narraciones. Porque el glamour trasnochado del cine clásico alcanza su componente camp, valorizando la lógica folletinesca de materiales depreciados (en este caso es una película de propaganda nazi), situándolos en primer orden, con lo que se subvierte la tradicional jerarquía cultural. Además, en este corpus ocupa un lugar especial la figura de la diva, la de aquí tiene rasgos de la inmortal Marlene Dietrich, como gran tributo de admiración y como platónica esfinge que canaliza aquello que uno quiere llegar a ser y a poseer. Porque encontrar el amor de tu vida puede ser una larga espera. Para Luis Molina (un extraordinario William Hurt, papel que le valió el Oscar), en su sensibilidad adornada por ilusiones volátiles de celuloide clásico, el mito romántico por muy disparatado y contradictorio que resulte, es el auténtico motor de su vida, aquello en lo que se sintetizan los anhelos de su ser, tal como es la mediocre película propagandista nazi que le cuenta a Valentín Arregui (Raul Julia), su compañero de celda. Una construcción simbólica que, además, debe ir cargada de fatalismo para resultar auténtica. Cuando se percata de que por fin está viviendo la consecución de su ideal, no queda otra salida que la entrega absoluta, aún a riesgo de su propia vida. Es cierto que siempre vemos en el ser amado a una persona singular, como la única posible que nos puede colmar nuestros anhelos. Pero Luis Molina, de la misma manera que va recreando, adornando y ajustando el film que explica en función de su propia idiosincrasia romántica, su necesidad de amar acaba fabricando a su hombre de verdad, el cual acabará inesperadamente adquiriendo la fisionomía del muy masculino revolucionario Valentín Arregui. No encontramos a nuestro

Porque encontrar el amor de tu vida puede ser una larga espera. Para Luis Molina (un extraordinario William Hurt, papel que le valió el Oscar), en su sensibilidad adornada por ilusiones volátiles de celuloide clásico, el mito romántico por muy disparatado y contradictorio que resulte, es el auténtico motor de su vida, aquello en lo que se sintetizan los anhelos de su ser, tal como es la mediocre película propagandista nazi que le cuenta a Valentín Arregui (Raul Julia), su compañero de celda. Una construcción simbólica que, además, debe ir cargada de fatalismo para resultar auténtica. Cuando se percata de que por fin está viviendo la consecución de su ideal, no queda otra salida que la entrega absoluta, aún a riesgo de su propia vida. Es cierto que siempre vemos en el ser amado a una persona singular, como la única posible que nos puede colmar nuestros anhelos. Pero Luis Molina, de la misma manera que va recreando, adornando y ajustando el film que explica en función de su propia idiosincrasia romántica, su necesidad de amar acaba fabricando a su hombre de verdad, el cual acabará inesperadamente adquiriendo la fisionomía del muy masculino revolucionario Valentín Arregui. No encontramos a nuestro amor sino que lo fabricamos, lo que en cierta manera es ajustarlo a nuestros sueños idealistas. Es una construcción que necesitamos como el respirar para combatir nuestra falta de tolerancia a nosotros mismos. Una respuesta a la insatisfacción y al dolor que sufrimos en nuestra vida. La evasión, que supone embargarse en delirios cinematográficos de grandes divas marcadas por el destino, no es más que una máscara encarnada en una capa de frivolidad, para permitirnos que la vida sea más llevadera, mientras que resignadamente esperamos a que nuestro amor aparezca. El azar y el encuentro de ambos hombres completamente antitéticos, en cuanto son dos posturas opuestas de la masculinidad, una exacerbando su feminidad (Luis Molina) y la otra escorándose en una hombría tradicional (Valentín Arregui), forzados a compartir un mismo espacio reducido, produce la chispa y el milagro. Luis Molina vive su propia vida de cine en una mugrienta y oscura celda. Pasa de ser la tercera persona extradiegética pero siempre propietaria de la enunciación, para delimitar su hegemonía frente a la masculinidad entregada a convicciones políticas, a vivirlo en primera persona.

amor sino que lo fabricamos, lo que en cierta manera es ajustarlo a nuestros sueños idealistas. Es una construcción que necesitamos como el respirar para combatir nuestra falta de tolerancia a nosotros mismos. Una respuesta a la insatisfacción y al dolor que sufrimos en nuestra vida. La evasión, que supone embargarse en delirios cinematográficos de grandes divas marcadas por el destino, no es más que una máscara encarnada en una capa de frivolidad, para permitirnos que la vida sea más llevadera, mientras que resignadamente esperamos a que nuestro amor aparezca. El azar y el encuentro de ambos hombres completamente antitéticos, en cuanto son dos posturas opuestas de la masculinidad, una exacerbando su feminidad (Luis Molina) y la otra escorándose en una hombría tradicional (Valentín Arregui), forzados a compartir un mismo espacio reducido, produce la chispa y el milagro. Luis Molina vive su propia vida de cine en una mugrienta y oscura celda. Pasa de ser la tercera persona extradiegética pero siempre propietaria de la enunciación, para delimitar su hegemonía frente a la masculinidad entregada a convicciones políticas, a vivirlo en primera persona. Reencontrarnos hoy con El beso de la mujer araña nos obliga a situarnos en los conservadores años ochenta para cerciorarnos de que la carga subversiva y crítica de la mirada gay de Manuel Puig, aunque se construyen adecuadamente las correspondencias simbólicas y sublimadas entre la relación de los dos presos y las ficciones que se insertan en el seno de la trama, está claramente amortiguada, porque se siguen perpetuando los clichés y los estereotipos para construir la imagen homosexual, algo ajeno a la voluntad transgresora de Manuel Puig. Lamentamos también que este material no esté en manos más osadas, porque la plasmación fílmica de Héctor Babenco está carente de soluciones visuales creativas. Por lo que no nos escapamos de sufrir esa típica estilística caramelizada y plana, típica de muchas producciones norteamericanas de los años ochenta (véanse las insatisfactorias recreaciones de las películas que cuenta Luis Molina). Porque la obra de Manuel Puig, en su forma de quebrantar el género masculino y de utilizar la pluma como certera arma política, requería un posicionamiento menos adocenado y más valiente. Así pues, aunque el espectador puede percibir la carga rupturista de la obra de Manuel Puig, hubiese sido de agradecer que ésta no hubiese sido fagocitada por los dictados culturales hegemónicos que acaban situando al personaje de Luis Molina en una clara posición paternalista y suma, uno más, el típico perfil desgraciado y deprimente de la condición homosexual.

Reencontrarnos hoy con El beso de la mujer araña nos obliga a situarnos en los conservadores años ochenta para cerciorarnos de que la carga subversiva y crítica de la mirada gay de Manuel Puig, aunque se construyen adecuadamente las correspondencias simbólicas y sublimadas entre la relación de los dos presos y las ficciones que se insertan en el seno de la trama, está claramente amortiguada, porque se siguen perpetuando los clichés y los estereotipos para construir la imagen homosexual, algo ajeno a la voluntad transgresora de Manuel Puig. Lamentamos también que este material no esté en manos más osadas, porque la plasmación fílmica de Héctor Babenco está carente de soluciones visuales creativas. Por lo que no nos escapamos de sufrir esa típica estilística caramelizada y plana, típica de muchas producciones norteamericanas de los años ochenta (véanse las insatisfactorias recreaciones de las películas que cuenta Luis Molina). Porque la obra de Manuel Puig, en su forma de quebrantar el género masculino y de utilizar la pluma como certera arma política, requería un posicionamiento menos adocenado y más valiente. Así pues, aunque el espectador puede percibir la carga rupturista de la obra de Manuel Puig, hubiese sido de agradecer que ésta no hubiese sido fagocitada por los dictados culturales hegemónicos que acaban situando al personaje de Luis Molina en una clara posición paternalista y suma, uno más, el típico perfil desgraciado y deprimente de la condición homosexual.

[1] Mira, Alberto: De Sodoma a Chueca. Una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX. Barcelona, Egales, 2004.

Trailer:

Por favor, comparte con los lectores de Revista de cine - Críticas, tráilers, sinopsis, análisis de películas tu opinión acerca de este artículo.